本网讯 为促进教学经验交流互动,推进课堂质量进一步提高,文化与传播学院于2025年5月20日下午15:40,在教学楼F306举办本学期《大学语文》课程教学经验交流活动,由刘聪慧老师主讲《大学语文》公开课,汉语言文学系与汉语国际教育系教师代表进行旁听。

(授课现场)

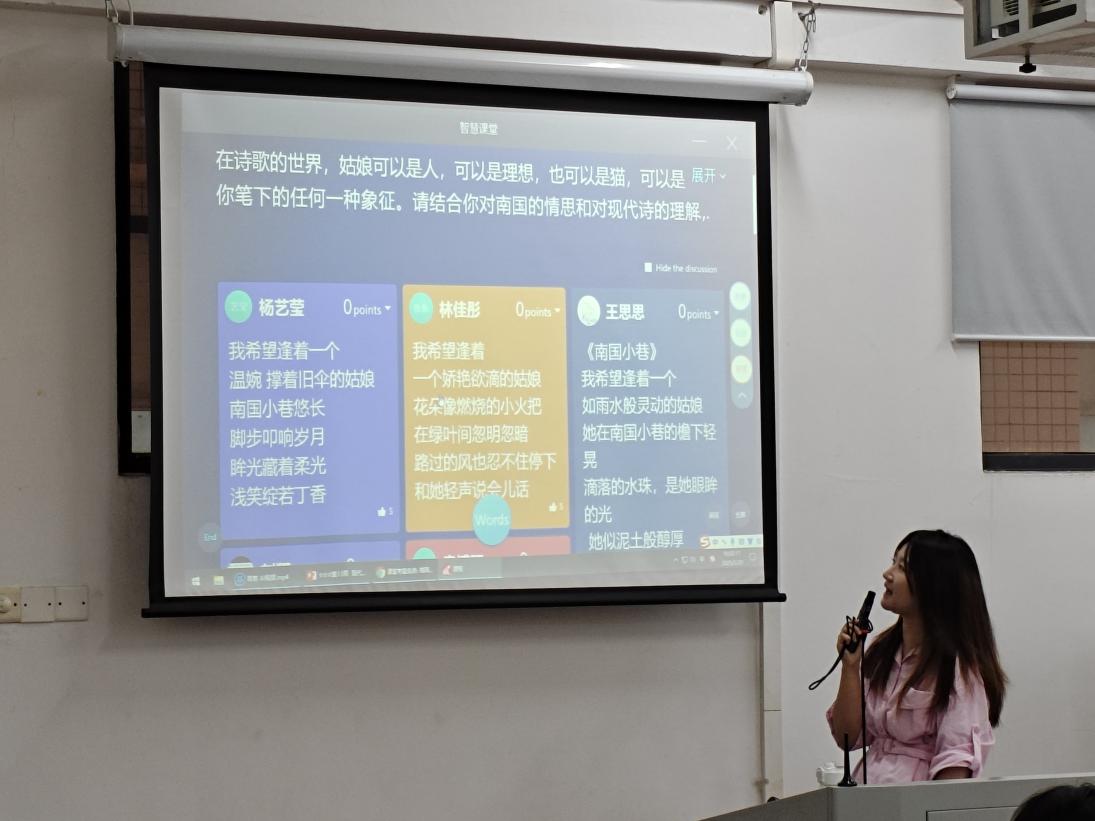

公开课伊始,在刘老师的鼓励和幽默语言感染下,同学们都踊跃发言,写下许多富含诗意诗境的句子,课堂上的气氛相当欢快。老师将部分同学的作品利用AI视频来展示。视频生动地展示了同学诗歌中意象和主题,不仅吸引了学生注意力,还将AI科技赋予诗歌魅力,让文字与科技深入融合。

(刘老师点评学生作品)

刘聪慧老师在讲授中国新诗发展时指出,诗歌世界与现实世界存在显著差异,现代诗歌是对传统物象刻板化的剥离。她以“狗”字为例,阐释了现实物象与诗歌意象的区别,强调诗人在百年间持续对诗歌语言进行革新,以唤醒读者的文字意识。她提到,古诗是农耕文明的产物,而新诗的诞生顺应了时代发展的潮流。胡适先生的《两只蝴蝶》虽语言浅显,却具有划时代意义,象征着语言系统的重大转变。在赏析戴望舒及其代表作《雨巷》时,刘老师结合诗人自卑的性格和坎坷的情感经历,深入分析了诗歌中的意象,梳理出诗歌的情感脉络。她还借助AI工具制作视频,通过朗诵与影像结合的方式,帮助同学们更好地理解作品。

在探讨现代诗与AI创作时,刘聪慧老师直言,AI虽能高效产出辞藻华丽的诗篇,却因缺失人类独有的情感与经历而流于空洞。她以学生“南国小巷”主题创作为例,对比AI千篇一律的华丽辞藻,强调诗歌哪怕文字质朴,只要饱含真情,便是动人之作。谈及诗歌的多元形态,刘老师列举赵丽华“梨花体”与贾浅浅的作品,指出诗歌形式的创新常伴争议。她提醒同学们,不应因个别风格的争议而否定诗人的整体创作,鼓励大家以辩证视角看待诗歌创作的多样性,这番见解引发同学们对诗歌鉴赏的深度思考。

课堂尾声,刘老师点明现代诗的独特风貌与中国新诗漫漫发展之路,着重强调情感表达于诗歌创作的核心地位。她鼓励同学们以细腻之心感知生活,用真挚情感浇灌文字,书写属于自己的诗意篇章。

本次课程教学经验交流活动展现了AI赋能诗歌领域的新面貌,还体现了中国诗歌许多不同的主题与情感,激发学生们对诗歌创作的热爱,有效促进了课堂教学经验的多元分享与深度交流,为课堂教学质量的持续提升注入强劲动力。

(文/邱钺)

(图/邱钺)

(编辑:林紫怡)