编者按 在第十届中西部外语翻译大赛的决赛上,当其他选手还在为“两会”报道中的生僻词绞尽脑汁时,我校西方语言文化学院法语系2023级的麦毓珊同学却凭借一次灵光乍现的顿悟,精准破译了关键术语,最终以总分第一的成绩斩获法语组全国特等奖(详见报道),刷新我校在该赛事的历史纪录。这位大二女孩的“破局密码”并非天赋异禀,而是日复一日的“慢功夫”:从语法主干的严苛打磨,到跨领域知识的主动吸纳;从清晨诵读的坚持,到经济热点的敏锐捕捉。她说:“未来无需焦虑,我最需要做的,就是专注于当前的任务,做好每一个当下。”

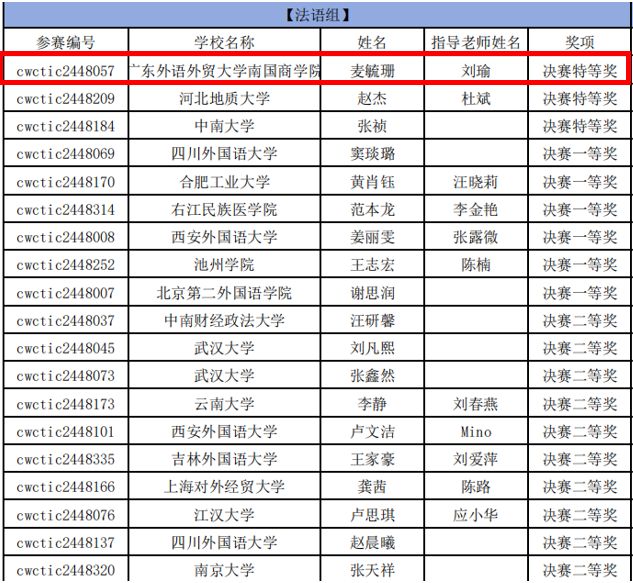

获奖名单

收到获奖证书的那一天,对于麦毓珊来说充满了意外。实际上,这场既迅速又极具挑战性的比赛并未给予她过多期待的空间。她的记忆中留存的是近两个小时高强度翻译工作的紧张氛围,“整个过程让人神经紧绷,需要翻译的内容满满当当铺满了一整页纸,包括中文和法文各两段材料。在翻译过程中,必须边思考边书写,并不时回顾前文进行校正,时间紧迫得让人无暇他顾。”

中西部外语翻译大赛由中西部翻译协会共同体多边合作平台发起,联合全国30多个省市的翻译协会共同举办,涵盖英语、法语、日语、德语等多个语种,面向全国乃至海外院校的外语翻译爱好者开放。该赛事每年吸引超过650所高校的数万名选手参与,竞争异常激烈。本届大赛分为“英语”和“小语种”两大类别,共设有七个组别,并经过初赛和决赛两个阶段的考验。在2024年的赛段中,麦毓珊所在的班级有一半的同学踊跃报名参赛,但最终只有她一人成功闯入决赛,并以第一名收获了特等奖的桂冠,这一殊荣不仅为她个人赢得了极高的荣誉,同时也创造了我校在此项赛事中的历史最佳成绩。

受访者麦毓珊

在线上的初赛阶段,比赛主要围绕选择题展开。麦毓珊遵循老师的指导,认真练习了大赛为选手准备的题库。凭借扎实的基本功,她在初赛中表现稳健,顺利晋级决赛。然而,决赛的到来让她感到有些猝不及防,她觉得自己准备得并不充分。幸运的是,在决赛的中译法题目中,麦毓珊敏锐地捕捉到了一个既熟悉又陌生的关键词。“这个单词不符合法语词汇的常规结构,看起来像是从中文翻译过来的。”麦毓珊回忆道,“那一刻我突然想起了课堂上老师讲解‘两会’一词的翻译方法,意识到这是一篇关于去年两会的报道。”那一瞬间的顿悟让她对整篇翻译有了全局性的把握。

作为一名大二学生,麦毓珊坦言自己的词汇量还有待提高。因此在处理中译法的部分时,她选择了以简单句子为主。但在逐字逐句推敲之前,麦毓珊更倾向于先梳理文章的主线内容,确保翻译的整体逻辑准确无误。然后,根据现有的词汇量尽可能直白地传达原文的意思,虽然她的翻译没有华丽的辞藻,但却做到了句句达意且逻辑完整。“我在做翻译时,首先看句子的主干部分,理解其核心意思后,再补充细节。”麦毓珊如此总结她的翻译策略。这也正是她能在众多优秀的参赛者中脱颖而出的关键所在。

获奖证书

日常的语言学习中,麦毓珊始终坚持“先构建主干,再丰富枝叶”的方法。她认为语法是语言学习的基石,需要以严谨的态度去深入理解和掌握。起初,面对语法学习的压力,麦毓珊一方面增加了练习题的数量,另一方面巧妙地将英语语法知识迁移到法语学习中,实现了触类旁通的效果。对于词汇这一“绿叶”,麦毓珊视其为充实语言能力的关键元素,主张通过各种场景不断积累。

在专业课程中,麦毓珊积极吸收老师介绍的时事热点及相关词汇;在其他课堂上,她主动探索并掌握不同专业的术语和知识;而在课外时间,她则通过参加学校组织的晨读活动、自由阅读、观看外语电影和聆听外文歌曲等方式来扩展自己的词汇量和提升语感。“我认为学习语言不能闭门造车,而应该多接触外界的知识和文化。不仅要上好语言课,更要将语言作为一种工具,不断拓展认知边界,体验不同的文化和思想。”

尽管还只是大二学生,麦毓珊已经深刻意识到仅仅掌握语言是不够的。如何将语言优势与未来发展方向相结合,成为她面临的一个重要挑战。幸运的是,麦毓珊已经有了明确的兴趣方向——经济学和外贸领域。她不仅有意识地学习经济方面的知识,还密切关注相关专业资格证书的获取情况。

获得中西部外语翻译大赛特等奖的经历,对麦毓珊来说如同一颗定心丸,让她坚信自己过去默默努力的时光并未白费。同时,这也像一粒种子,深深扎根于她的心底,激励着她的前行。“我认为不应该过于焦虑未来的就业问题。现阶段最重要的是打好基础,在自己的专业领域一步一个脚印地稳步前进。随着学习的不断深入,未来必然会带来不同的收获和机遇。而我最需要做的,就是专注于当前的任务,做好每一个当下。”(文/李昕彤 袁子鸽 杜逢 图/麦毓珊)