本网讯 为持续强化艺术教育课程建设,深入探索幼儿园音乐教学方法的创新应用,2025年11月19日下午,教育学院艺术教育教研室于奥尔夫音乐实训室成功举办了以“歌唱、律动、奏乐融合的幼儿园音乐活动设计”为主题的公开课及教学研讨会。本次活动主讲人为张姗姗博士,特邀教学质量监督与评估中心副主任王少琳教授、教育学院副院长翁琳副教授、艺术教育教研室主任靳莎莎教授,学前教育系主任许冰洁老师及梁珮翎老师等共同参与观摩与研讨。

音乐导入

课程伊始,张姗姗博士以富有节奏感的声势律动作为导入,迅速激发学生兴趣。同学们反应积极,动作整齐统一,展现出良好的节奏感与课堂专注力。该环节生动体现了“以学生为中心”的教学理念,充分彰显了律动导入在激活课堂氛围、提升学习动机方面的优越性。

在主体教学环节,张老师系统呈现了“声势律动+音乐素材”的多元融合教学模式,强调其“无限可能性”的教学价值。以《单簧管波尔卡》为例,引导学生围绕同一音乐设计不同视觉图谱,将抽象的曲式结构(如ABACA回旋曲)转化为幼儿可理解的可视化形式,有效降低了音乐认知门槛,启发了教学想象力。

在创新教学设计环节,课程重点展示了如何深度挖掘同一音乐素材的多元教学潜力。学生们以《七个半跳》等乐曲为蓝本,分组创编出风格各异的故事律动、团体律动及游戏律动,充分激发了学生的想象力与协作能力。

尤为精彩的是,围绕《夸大妄想》这一首音乐,师生共同探索了“花格子大象艾玛”、“小蝌蚪找妈妈”及“小兔子拔萝卜”三种截然不同的故事设计与律动表现,生动揭示了单一音乐素材所蕴含的无限叙事与表现可能。

此外,课程还将中国经典乐曲《欢沁》巧妙融入《部落鼓》的情境之中,通过精心编排,将中国鼓、铃鼓、响板等特色乐器有机融合,构建出层次丰富的多声部奏乐,充分展现了音乐表现形式的多样性与教学设计的创造性,实现了中西音乐元素在教学实践中的创新融合。

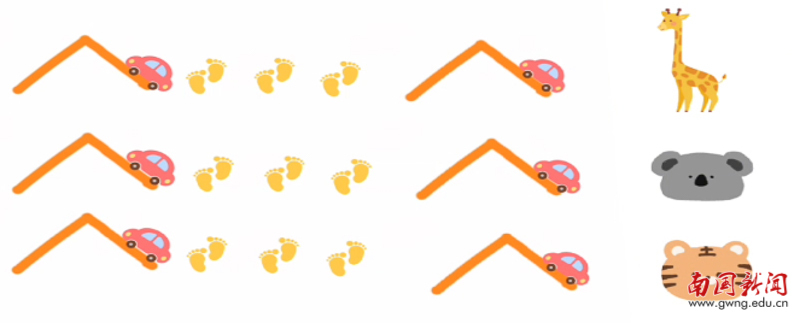

最后,以儿歌《智救小动物》为案例,张老师系统演示了从视频导入、图谱可视化、拼图游戏,到语言、歌唱、律动、奏乐及情境游戏的全流程教学组织,并引导学生进行旋律与歌词的创编,全面提升了学生的综合教学设计与实施能力。

在课程总结中,张姗姗博士以“水之喻”生动阐释了教师专业素养与幼儿发展之间的关系,强调教师应努力成为“一片大海”,以丰厚的专业储备为幼儿成长提供充分滋养。她指出,音乐教育不仅是技能传授,更是创造力与审美能力的培养过程,鼓励学生在未来教学中不断拓展教学可能,实现“润物细无声”的育人效果。

互动研讨凝共识

课程在全体参与者共同体验奥尔夫团体律动《山洞舞》的愉快氛围中圆满结束。随后进行的教学研讨中,与会专家与教师充分肯定了本次公开课在教学方法融合、课程思政融入及学生主体性发挥等方面的创新实践,并就艺术教育在学前教育中的深化路径展开了深入交流。

本次公开课与研讨会不仅是一次教学成果的集中展示,更是艺术教育教研室持续推进教学改革、提升育人实效的有力印证。未来,教研室将继续以课堂为主阵地,深化教学研究,赋能教师成长,推动艺术课程建设再上新台阶。(文稿/张姗姗 拍摄/靳莎莎)