在喧嚣中开辟属于自己的精神领地

林镱楠

《一间只属于自己的房间》中,伍尔夫用诗意的笔触描绘了女性作家创作的困境:没有独立的房间,没有五百英镑的年收入,便无法在文学殿堂中发出自己的声音。当我合上书本,望向堆满习题集的书桌时,忽然发现这位上世纪作家的话语,竟与当代学生的学习困境产生了奇妙的共振——在信息爆炸的时代,我们比任何时候都更需要为自己构建一间精神房间。

物理空间的重塑是构建精神领地的基础。伍尔夫笔下,莎士比亚的妹妹因为没有属于自己的书房,最终投河自尽的悲剧,折射出空间对创造力的重要性。如今,学生们在宿舍里与室友共享六平方米的狭小天地,在图书馆为争夺座位上演占位大战,这些场景与百年前的伦敦有何本质不同?我在自习室见过太多同学,耳机里播放着白噪音,笔记本上贴着勿扰字条,这些防御姿态恰似现代版的锁上门闩。直到我开始在阳台角落支起折叠桌,让晨光代替日光灯,让鸟鸣替代人声,才真正体会到专属空间对思维的催化作用:当身体与特定环境建立稳定联系,大脑便会自动切换至高效模式。

精神房间的建构更需抵御外界的噪音侵袭。伍尔夫尖锐地指出,男性主导的文学评价体系如同嗡嗡作响的蜜蜂,不断干扰女性作家的创作。今天的学子同样面临认知干扰:短视频的即时反馈机制瓦解了深度思考的能力,社交媒体的群体狂欢稀释了独立思考的价值。我曾沉迷于刷题带来的虚假充实感,直到在深夜整理错题本时,突然发现那些没有经过内化的知识点如同沙堡,潮水一退便轰然倒塌。正如伍尔夫建议女性作家杀死房里的天使,我们也需要将标准答案完美人设这些精神枷锁逐出心域,在独处中培育真正的批判性思维。

持续的精神投入方能令房间焕发永恒生命力。伍尔夫用五百英镑年金的比喻,强调创作需要稳定的经济支持,而学习同样需要持续的能量供给。在碎片化学习的浪潮中,我尝试建立知识账本制度:每天投入固定时间进行主题式阅读,用思维导图编织知识网络,定期撰写反思日志。这种类似作家日更的训练,让大脑形成了稳定的认知节奏。就像伍尔夫在房间里编织文字,我们在自己的精神领地中,也在用专注力编织着未来的可能性。

站在二十一世纪的门槛回望,伍尔夫的房间早已超越物理空间的局限。当我们将自习室、图书馆、甚至手机里的学习软件视为精神房间的延伸,便拥有了对抗时代浮躁的武器。在这个人人都能发声却鲜有人倾听的时代,或许真正的学习革命,始于我们为自己营造的寂静角落——那里没有掌声,没有喝彩,却永远保留着思想生长所需的温度与湿度。

读《一间只属于自己的房间》有感

黄欣婷

在初读弗吉尼亚·伍尔夫的《一间只属于自己的房间》时,那些细腻又犀利的文字,便如同一束光照进了被忽视的角落,让我对女性所面临的困境有了全新的认知,原来女性在创作以及自我发展道路上也会面临的层层阻碍。这让我就想到了“房间里的大象”这一隐喻。这本书深刻地揭示了女性困境长久被忽视的社会现实,也让我在阅读过程中不断反思,去思考女性要怎样才能打破父权制的枷锁,实现自我觉醒和发展?

书中,伍尔夫漫步在剑桥大学,牛桥学院禁止她踏入草坪,图书馆拒绝她进入,教堂外男性精英的庆典将她排斥在外。

这些场景并非简单的经历描述,而是象征着女性被主流知识体系和社会权力结构拒之门外。这便是那头“房间里的大象”,女性在社会资源获取上的不平等,是一个显而易见却被刻意忽视的问题。就像在现实生活中,我们常常看到在一些传统行业里,女性晋升渠道狭窄,高层管理职位上女性寥寥无几,但人们却对此习以为常,没有深入探究背后的性别歧视根源。

“莎士比亚的妹妹”这一虚构故事,更是将女性困境具象化。她拥有与莎士比亚一样的才华,却因为女性身份无法接受教育,无法拥有经济独立,最终在父权制的压抑下走向毁灭。她的悲剧命运,是那头“大象”带来的恶果。父权制下,女性的才华和创造力被无情压制,她们被局限于家庭琐事之中,无法追求自己的理想。这让我不禁想到,在历史长河中,有多少女性的天赋被埋没,仅仅因为她们是女性,就被剥夺了追求梦想的权利。

而“一间只属于自己的房间”,既是对女性拥有独立物理空间的诉求,也是对精神自由的渴望。只有拥有这样的空间,女性才能摆脱外界的干扰,自由地思考和创作。然而,在现实中,这头“大象”却横亘在女性追求独立空间的道路上。从家庭中的性别分工,到社会文化对女性角色的刻板定义,都在限制着女性拥有属于自己的空间。在很多家庭里,女性被期望承担更多的家务和育儿责任,她们没有时间和空间去发展自己的兴趣爱好,去追求精神上的满足。

伍尔夫以她诗意的语言和犀利的批判,将这些被忽视的问题呈现在读者面前。她不只是在讲述女性的创作困境,更是在控诉整个父权制社会对女性的压迫。她将个人的经历和感悟,升华为对整个女性群体命运的思考,让我们意识到女性困境并非个体问题,而是社会结构和文化观念造成的。

读完这本书,我深感女性自我觉醒和打破困境的重要性。我们不能再对这头“房间里的大象”视而不见,要勇敢地面对它,挑战那些不合理的性别观念。女性要积极争取平等的教育机会和职业发展空间,努力实现经济独立,只有这样,才能在物质和精神上拥有属于自己的“房间”。同时,我们也要通过各种方式,如教育、文化传播等,推动社会观念的变革,让更多的人意识到女性困境的存在,共同为女性创造一个更加公平、自由的社会环境。

打破父权制的枷锁,实现女性的自我觉醒和发展的道路是一场漫长而艰巨的斗争,但是我相信只要我们女性勇敢地面对那头“房间里的大象”,不断努力,像这本书的作者一样利用各种渠道,如写作、演讲、艺术创作等传播女性主义思想,挑战传统的父权制文化观念,营造有利于女性发展的社会环境,促进更多女性觉醒,相互帮助。我们就一定能迎来女性自由发展的春天!

《一间只属于自己的房间》读书心得

庄尔奇

初次接触弗吉尼亚·伍尔夫的《一间只属于自己的房间》,只觉标题温柔而富有诗意,然而深入阅读后才发现,其背后隐藏着更深刻、更尖锐的现实探讨。伍尔夫的这部著作并非简单地讨论文学或房间的意义,而是透过”房间”这一意象,深刻剖析了女性创作的社会境遇。

书中,伍尔夫提出了一个著名的观点,即“一个女人若要写作,她必须有钱,还有一间属于自己的房间。”乍看之下,这句话似乎强调的是物质条件,而细细品味,我们便会发现,这其实象征着女性独立自主的精神空间与经济基础。

伍尔夫时代的女性,要成为作家,首先得跨越的并非能力的鸿沟,而是社会赋予她们的枷锁。历史上,女性的创作环境狭窄压抑,她们甚至缺乏最基本的经济独立,因此无法真正实现精神与思想的自由。伍尔夫透过莎士比亚虚构的妹妹朱迪丝的故事,生动地表现出女性因性别而无法施展才华的悲剧,这种悲剧并非个体的不幸,而是时代与社会结构性的缺陷。

一间属于自己的房间,不仅仅是物理空间,更象征着女性在精神与思想领域的自主权。伍尔夫强调,只有在这样的环境中,女性才能真正自由地表达自我,创造出属于自己也属于时代的作品。从某种意义上讲,这房间即是自由、尊严和创造力的象征。

读完此书,我深刻地认识到,女性作家或者任何一个女性个体,在追求自我实现时,都不可避免地面临社会结构性的挑战与限制。虽然伍尔夫写作的时代距离今日已有百年,但她的声音并未远去,甚至更加清晰与急迫。当代社会虽然在物质与制度上提供了更多平等机会,但隐性的社会期待和无形的偏见仍旧存在。

正如书中所述,独立的经济基础和个人空间,对于一个作家,尤其是女性作家而言尤为重要。这种经济独立并非单纯的收入数字,更代表着选择的自由和不受干扰的精神状态。它允许女性在不依附于任何人或事物的情况下,真正以自身的眼光观察世界,并毫无顾忌地表达。

反观自身,这本书也促使我思考,在日常生活中,我是否有意识地为自己开辟了这样一个空间?这个空间或许不仅仅是一间房、一张桌子,更是精神世界中的自由地带。我们常常被外界的声音左右,忽视了内心的真正需求和声音。伍尔夫提醒我们,只有在属于自己的空间里,才能真正听见自己,理解自己。

最后,《一间只属于自己的房间》不仅仅是对女性的提醒,更是对所有渴望自由表达和自我实现者的忠告。每个人都需要有这样一个独立的精神空间,去探索、去创造,去真正成为自己想要成为的人。这也许正是伍尔夫这部经典之作最为深远而普遍的价值所在。

放下这本书时,我清晰地意识到,自己或许也该为心灵建造这样一间房间,一个真正自由、宁静的空间,以便随时随地进入,去感受,去创作,去自由地呼吸。

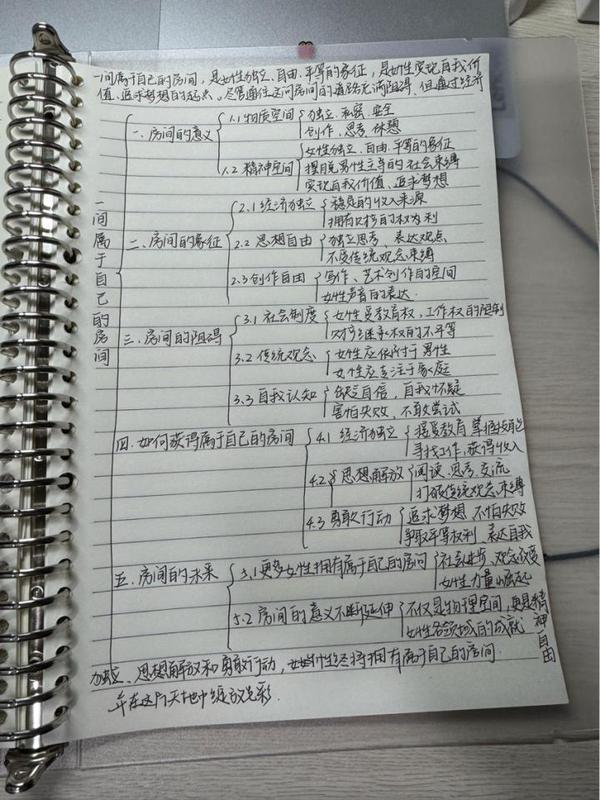

卢汇祺